| Read Disturb(リード ディスターブ) その1 |

|

| |

特定のエリアに偏って読み出し続けていると、書き換え回数が多く、かつ、

長期間にわたって読み出さないエリアの誤り率が増加する。

1.書き換え回数が多くなるほどメモリセルに対するストレスが蓄積し、

記録したデータが時間経過とともに消えやすくなる。

2.特定のブロックだけを繰り返して読み出した時、

読み出さないエリアにもストレスがかかる。

NANDフラッシュメモリは読み出さないエリアにも電圧が加わる。

このため記録したデータが少しずつ消えていく(電圧が少しずつ低下し、しきい値を下回る)。

|

|

NANDフラッシュメモリはReadを繰り返すだけでセルに負荷をかける。

Eraseには制限回数があが、Readは過度にReadを繰り返すとビット化けを起こす危険がある。

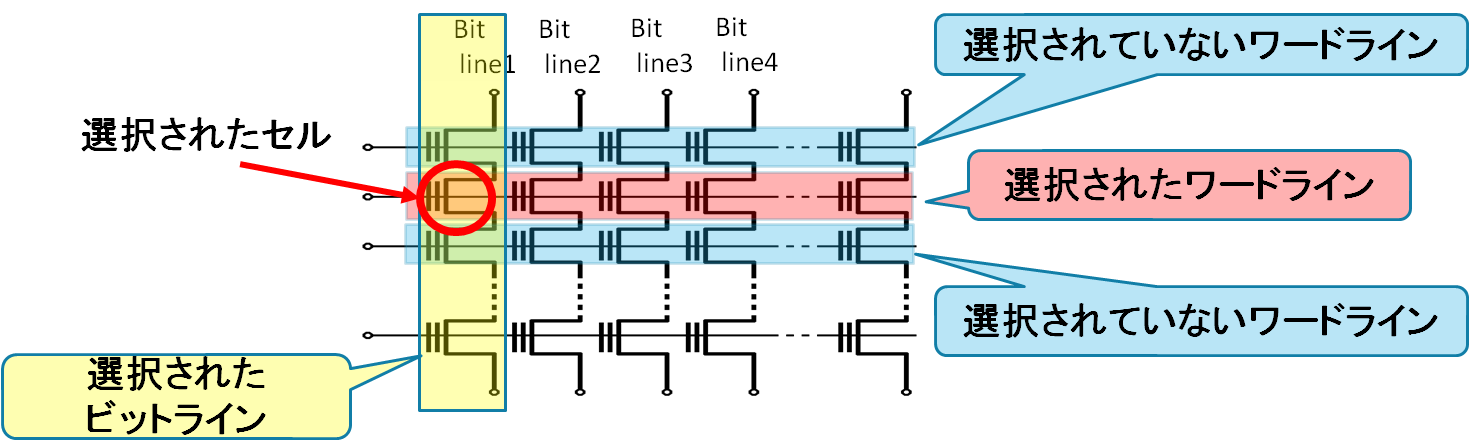

Readすると該当するページに負荷がかかるが、

ワードラインとビットラインを共有している別のページや隣接するブロックにも負荷がかかる。

ReadしているページはECCエラーを確認できるので問題があればすぐに書き直しができるが、

隣のページやブロックはReadしていないのでどれだけエラーが出ているかもわからない。

この点でも、Retentionと同じような「時々関係ないところも含めてNANDフラッシュメモリの全体をReadする」ことが必要となる。

一度WriteしたものをReadの対象以外のページを含めて周辺箇所を何回までReadしてよいかをRead Disturb(ディスターブ)と呼ぶ。

Read Disturbによるデータ化けはRetentionと同じく書き直せば解決する。

しかし、過度に書き換えるとEndurance(耐久性)の寿命問題を悪化させる。

Program Disturb

同一WordLine/BitLine上のWrite処理対象でない素子に電圧印加

NANDの微細化・多値化で顕在化

FG内の電子量低下

Read Disturb

同一WordLine/BitLine上のRead処理対象でない素子に電圧印加

NANDの微細化・多値化で顕在化

FG内の電子量低下

|

|